今日はDXをテーマにしたオンラインのパネルディスカッションに参加しました。

受講いただいた皆さんのお役に立てたか分かりませんが、できる限りの準備を行い、DXとは何ぞや?について自分なりの考えをまとめ、お話しさせていただきました。

DXは斬新な話か?

DXというと最近のトレンドなので、何か新しい話というか、斬新な話を期待されていた方も多かったかもしれません。その割に、今日した話はそれほど目新しいことがなかった・・・とガッカリされた方もいらっしゃるかもしれません。

ITの浸透が人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させる

これが、DXを最初に述べたスウェーデンにあるウメオ大学のエリック・ストルターマン教授による定義ですが、非常に漠然とした、分かったようで分からない・・・というものだと思います。とにかく何か特定の技術とか、システムのことじゃないんですね。

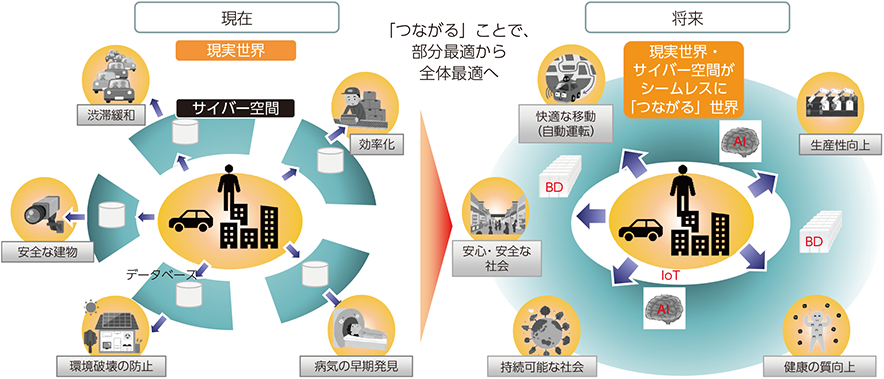

総務省のDXの定義は、ITをICTと言い替えたくらいでほぼそのままです。情報通信白書においてDXが実現する社会像をこのように描いています。

(出典)平成30年版情報通信白書

この図は、内閣府がSociety 5.0で描いた社会像と概ね同じもので、とにかくそうした社会がこれからの理想だということなのだと思います。

重要なのは、下記の2点です。

- リアルとデジタルのシームレスに「つながる」

- 企業が業種の垣根がなくなり「つながる」

ここ数年、第4次産業革命、Connected Industries、Society 5.0、DXと次々と新しい言葉が出てくるのですが、これらが言っていることはだいたい同じです。さらに言えば、今から10年前、2010年に経済産業省がIT経営プロセスを提唱しているのですが、そこで、

- 見える化・・・ITを使って経営情報を見える化

- 共有化・・・見える化したデータを取引先や顧客とも共有

- 柔軟化・・・業務プロセスやサービスをモジュール化し、高付加価値な部分に特化

というプロセスが示されていて、10年前のものと言えども、これをDXを実現するプロセスといってもそれほど違和感はないのでは?と思います。

DX実現シナリオとITベンダーの責任

DXについては経済産業省のDXレポートが有名なのですが、ここで「2025年の崖」とか有名な言葉が生まれています。これ自体はDXじゃなくて、DXを実現しやすくする環境作りについての話です。

また、IT人材のユーザ企業とベンダーの比率を3:7から5:5にしたいという話と、IT投資のラン・ザ・ビジネスとバリューアップの比率を8:2から6:4にしたいという話も有名です。これなどは、ある意味で今までのITベンダーが期待できないといっているに等しいと思います。

IT経営プロセスから数えても10年間、ずっとITを使ってビジネスを改革しようとかけ声を掛けてきたのに、なかなか変わらない。日本企業の競争力は落ちるばかりである。それは、今までのIT利活用プロセスそのものが悪かったのではないか。ITはもっとビジネスの現場に近いところで考えて作るべきではないか。だから、IT人材はもっとユーザ企業に行くべし!ということでしょう。

ある意味で、手を替え品を替え言葉を替え、啓蒙してきたのに、未だに同じことを(またもや手を替え品を替え言葉を替えて)言い続けなければならないのは、なぜなのか。

DXは「本当にやる!」という覚悟

別にベンダーだけが悪いというわけでもないと思います。先進的な取り組みをされている企業もたくさんあるのですが、残念ながらそれは一部で、ITを活用した競争力や付加価値の向上がなかなか進まないのは、ユーザ企業側の問題でもあるはずです。

要は覚悟が必要だということです。DXは生半可な話ではありません。

それについては、こちらの記事をご覧ください。

IT成熟度を上げる取り組みも必要

また、ユーザ企業内のIT成熟度についても考えなければなりません。いくら立派なシステムを作っても(だからDXはシステムを作るという話じゃないんだって・・・)、それを使うユーザ自体がITをうまく使えなかったり、軽視していたりするとだいたい失敗します。

これは非常に地味な取り組みになるのですが、一歩一歩、現場のIT成熟度を上げていかなければDXは成功しないでしょう。

先ほどの覚悟はユーザ企業の経営者にとって必要なことですが、その経営者の隗より始めよ精神と、号令をもってIT成熟度は向上していくはずです。

DXが理想とする社会像に賛同できるか

そして、IT人材と目される私たちは、私たち自身がDXが理想とする社会像に賛同することが必要です。ITがつくる未来は便利で、もっと明るくて、良いもののはずです。それを信じていなければ、ユーザ企業の変革しようという覚悟に付いていくことはできないし、場合によっては先導する必要もでてきますが、それもできないでしょう。

ざっと、こんなことを言いたいなと思って、今日を迎えたのでした。どの程度お伝えできたのか、ご納得いただけたかは分かりませんが、少なくとも私のこれからの仕事という意味では、こうしたことに貢献できる人材、会社(株式会社ビビンコ)であり続けたいと思います。