経済産業省のDXレポートは、DXの指針を示す資料として、多く参照されています。その最初のバージョン(後にDXレポート2や2.1、2.2が出ています)が出たのは平成30(2018)年のことで、もう6年前のことです。

令和2(2020)年末に出たDXレポート2において、「先般のDXレポートによるメッセージは正しく伝わっておらず、DX=レガシーシステム刷新、あるいは、現時点で競争優位性が確保できていればこれ以上のDXは不要である、等の本質ではない解釈が是となっていた」と言及されているように、最初のDXレポートは誤読されてきた歴史があるのですが、DXの何たるかを理解した後に読み返せば、示唆に富んだものであることが分かります。

いま、あらためて最初のDXレポートである「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」をまとめてみようと思います。(今後、DXレポート2以降についてもまとめる予定です。)

DXレポートが提示した課題

DXレポートでは、主に以下の3つの課題が挙げられています。

- 既存システムの老朽化、複雑化、ブラックボックス化

- 部門ごとの個別最適

- ベンダー企業への丸投げ

既にある程度の規模のITシステムがある企業を念頭に、その老朽化が進んでおり、本来のDXを進めていくための足かせになってしまうという問題意識を挙げています。

DXを本格的に展開していく上では、「DXによりビジネスをどう変えるかといった経営戦略の方向性」を定める必要があるという大前提を掲げつつ、「既存システムが老朽化・複雑化・ブラックボックス化する中では、データを十分に活用しきれず、新しいデジタル技術を導入したとしても、データの利活用・連携が限定的」であり、その解消が必要であるというのが論旨です。

それが、目的(DXによりビジネスを変えていく)ことより、手段(データの利活用・連携が最大限にできるシステムへの刷新)が先行してしまったというわけですね。

既存システムの刷新の必要性

既存システムを刷新する方向性として、下記のようなことが挙げています。

- データを最大限活用できるように既存システムを見直す

- システムのモジュール(マイクロサービス)化とアジャイル開発を進め、ビジネスモデルの変化に迅速に対応できるようにする

- DXを実現するために、経営層が強くコミットメントする

2025年の崖

DXレポート Ver.1では、ユーザー企業だけでなくベンダー企業側の課題にも言及した上で、「複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合、2025年までに予想されるIT人材の引退やサポート終了等によるリスクの高まり等に伴う経済損失は、 2025年以降、最大12兆円/年(現在の約3倍)にのぼる可能性」があると警鐘を鳴らしています。

DXレポートが提示した対応策

DXレポートでは、ここまでに挙げたような課題に対する対応策を提示しています。

- DX推進システムガイドラインの策定

- ユーザー企業自身がITシステムの全体像を把握できるよう、情報資産の見える化を進める

- 協調領域の見極めと共通プラットフォームの構築による割り勘効果

企業のDXへの取り組みを評価・認定する制度として、大企業はDX銘柄の選定、中小企業ではDX Selectionという仕組みがあります。また、DX Readyの状態を認定する仕組みとして、DX認定の取得があります。

DX認定は、デジタル技術による社会変革を踏まえて経営者に求められる対応をまとめた「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っていると認められる企業を国が認定する制度であり、デジタルガバナンス・コードは、DXレポートにおけるDX推進システムガイドライン(DX推進ガイドライン)の後裔です。

DXレポートからいま、何を読み取るか

最初のDXレポートが指摘する課題は、崖といわれた2025年が来年となったいまとなっても、充分に解決しているとは言えないのではないでしょうか。特に小規模事業者だと、そもそものIT化レベルが低い状態なので、ここに挙げられている課題を認識できる企業は一定規模の企業以上かもしれません。(そんなこともあってか、経済産業省はデジタルガバナンス・コードを公開した後に、「中堅・中小企業向けデジタルガバナンス・コード実践の手引き」という、かなり読みやすい冊子を出しました。)

経営者のDXへのコミットが重要である点は、普遍的なものだと思います。(ITコーディネータのプロセスガイドラインでも初期から、経営者の関与の重要性を述べていますし、最新のPGL4でもそれを引き継ぎ、さらに強調してます。)

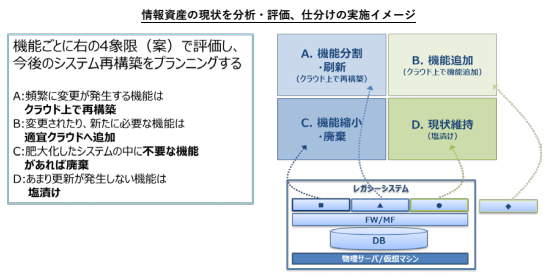

情報資産の見える化と評価、仕分けは、既存システムを一定規模以上保有している企業にとって、DXに取り組むために必要な作業です。業務フローと関連付けながら、いまどのようなITシステムが動いているかを整理することで、経営戦略の中でそれぞれのシステムをどう位置づけていくか、判断していくことができます。(ただ、仕分けを行うにはDXの方向性が経営戦略の中で決まっている必要があり、DXレポート2が企業の戦略に多くのページを割く理由となっています。)

競争力の維持に必要なシステムはマイクロサービス化やアジャイルな開発・リリースサイクルの採用が必要でしょうし、会計や総務など企業の維持に必要なシステムは協調領域として、SaaSの採用や、共通プラットフォームの構築といったことが考えられます。

この仕分けは、IT人材の採用・調達にも関係していて、内製化が必要なのか、ある程度ベンダーに任せて良いのかを判断してくことがきます。

と、いうことで、DXレポートについて再読、再整理してみました。次は、DXレポート2についてもまとめていこうと思います。